图文报道

-

【光明日报】产学研协同 促紫金蝉茶高质量发展2026-02-03查看详情

-

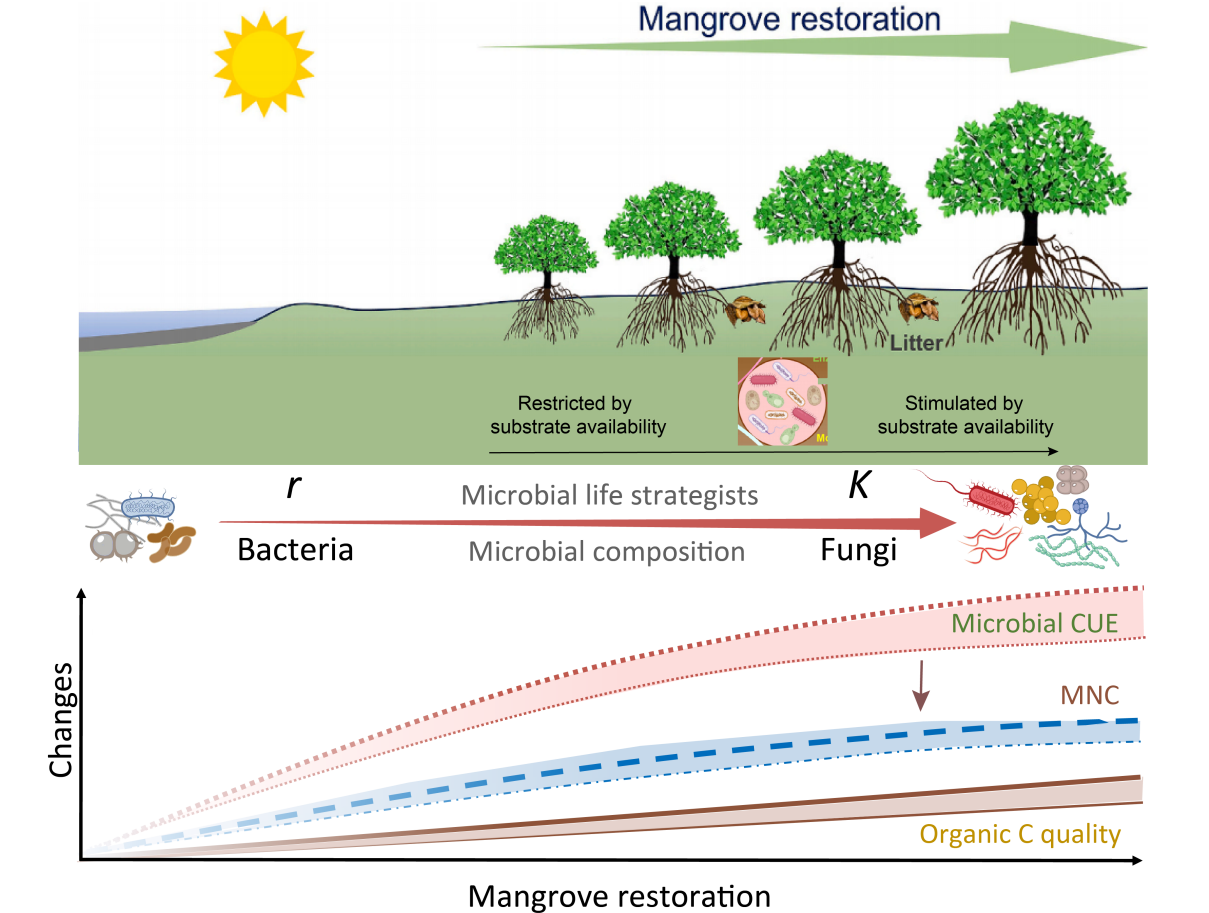

【中国科学报】碳利用效率主导红树林修复微碳积累获揭示2026-02-03查看详情

-

【人民日报】百年探索,揭秘蓝花黄芩的前世今生2026-01-13查看详情

-

【澳门焦点报】古今接力護鼎湖 北回歸線嵌明珠 (下)2026-01-13查看详情

-

【人民日报】国家一级保护植物猪血木在平南野外回归2026-01-01查看详情

-

【澳门焦点报】古今接力護鼎湖 北回歸線嵌明珠(上)2026-01-01查看详情

-

【人民日报】华南植物园联合研究揭示中国森林树种丰富度与结构多样性的空间格局及未来潜力2025-12-12查看详情

-

【南方网·粤学习】解锁森林里的“野生法语课堂”!2025-12-12查看详情

-

【广东科技报】2024年广东省“最美科技工作者”风采 | 侯兴亮2025-12-02查看详情

-

【科技日报】烽火中,他与14万多号标本共存亡……2025-12-02查看详情