时间: 2012-02-19 来源: 羊城晚报A4 焦点 作者: 刘玮宁

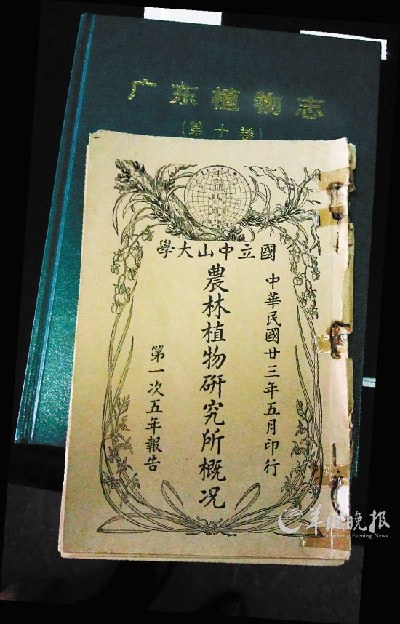

最早提到《广东植物志》的著作

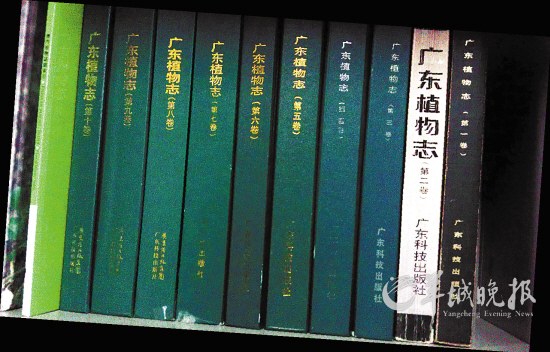

全套《广东植物志》

《广东植物志》从1927年开始酝酿,1987年首卷问世,历经24年,2011年底终于出齐十卷。

1988年,本报记者刘婉玲曾写“《广东植物志》命途多舛”一文,提出“倾注几代人心血,计划分8卷出版的《广东植物志》,竟面临夭折的危险”。科学家们为筹措经费常年奔跑,甚至惊动了副省长。经济学家赵元浩等人发起成立广东优秀科技专著基金会,从1990年起,每年资助一批科学专著的出版,《广东植物志》是资助重点项目。

日前,记者走访了《广东植物志》的编者、作者以及羊城晚报记者刘婉玲,回访这部著作的创作历程,并聆听老科学家的心声:希望后继有人能修改体例,重新整合出版这套植物志。

1927年构想植物志

“植物和动物、矿物一样,是一种资源。这一资源有多少,就是我们的家底。”华南植物园教授吴德邻如此阐释《广东植物志》的编写意义。

2011年底,《广东植物志》第十卷刚刚出版,但这部著作的历史却要追溯到1927年。

谈《广东植物志》之前,首先要提一位近代史上知名人物———陈焕镛。这位哈佛大学的高才生是我国近代植物分类学的开拓者和奠基人之一。

有感于外国探险家、传教士和植物学家大量搜集我国珍贵植物出口,使我国植物资源不断外流的现象,陈焕镛回国后致力于搜集植物标本、搜购图书资料和培育人才。1919年,陈焕镛就接受美国哈佛大学的委派,赴海南五指山区采集植物标本,成为登上祖国南部岛屿采集标本的第一位植物学家。当时海南岛山区是瘴气弥漫之地,有一次陈焕镛采集标本时不慎坠树,跌伤手腕,继又染恶性疟疾,但仍带伤病工作。岛上工作历时十个月,他发现了不少新植物,采集了大量珍贵标本。

翻开1927年出版的《国立中山大学农林植物研究所概况》,开篇就是编纂《广东植物志》的构想。自此以后,陈焕镛建立机构、培养人才、采集标本、搜集资料,并与世界各大标本馆建立交换关系,为《广东植物志》的编写打下坚实基础。

1929年,中山大学农林植物研究所成立伊始,陈焕镛制定了一个为期4年的采集计划,将广东内陆依山脉河流地势划分为4个大区,工作人员分成4队分别采集。海南岛被列为特别区,于第三年采集,第四年则根据采集进程进行补充,务求详尽完整。数年之间,采集队共出发109次,足迹遍及广东省五分之三的地区,共采集标本31836号(318360份)。至1934年初,研究所标本馆馆藏标本已达60250号,约15万份,与美国哈佛大学标本馆和当时研究东亚植物的教授E.D.Merrill建立了良好的合作关系。

广东曾是“后进生”

第二卷于1984年交付广东省科学出版社,可四年过去了还没问世。那时,全国多个省市均出版了当地植物志,因此广东成了“后进生”。

1956年,侯宽绍编写了《广州植物志》,这是我国第一部具有现代植物学内容的植物志;1964年至1977年,陈焕镛等主编了《海南植物志》,共4卷,开创了国人用现代植物分类学方法编写植物志的先河。然而,《广东植物志》却迟迟未能出版。

1971年,陈焕镛去世时,夙愿未能实现。之后,《广东植物志》第一卷60多万字的书稿,1974年交付出版社,过了14年才问世。

吴德邻回忆,当时科学家们四处拉经费来出书,有一位领导曾经这样和他谈条件:“《广东植物志》能赚钱吗?能赚钱我就贷款给你。”“这是一部学术著作,发行量也很小,只有几千册印数,赚不了钱的。”吴德邻说。之后,羊城晚报记者刘婉玲了解到这一情况,撰文呼吁,竟有赵元浩等一批社会知名人士发起成立广东优秀科技专著基金会,专门资助包括《广东植物志》在内的优秀科学专著出版。

从1991年《广东植物志》第二卷出版后,这部著作便越出越快。1995年第三卷出版后,几乎是一年一卷。2011年底,第十卷问世。

为纪念陈焕镛,《广东植物志》的编后记写道:“先生虽然生前未能看到《广东植物志》出版,但先生为此所付出的心血没有白费,他的理想终于实现了,他的业绩将永远值得人们纪念。”

吴德邻表示:“从我个人来讲,《广东植物志》的出版至少完成了所长(陈焕镛)的心愿。他从美国回来就为做《广东植物志》,这是他生前没能完成的事业,我们后人完成了。”

盼重新编纂植物志

《广东植物志》的编写难度很大,撰写者要具有相当高的学术水平。编写者要懂得英文、拉丁文、法文、德文多种文字。1988年,能从事这一工作的编写者,年纪最轻的已是51岁。

翻开《广东植物志》第二卷,吴德邻指着编者的名字告诉记者,“(编者中),有5个去世,9个退休,除了我和个别几个人之外,基本上都无法工作了。大家都是七十几岁将近80岁的科学家,没有精力看几百万字的书稿了。”好在《广东植物志》终于出齐了,也算了结了大家的一桩心愿,他说。

为何没有年轻科学家投入进来?吴德邻解释道,假若年轻科学家投入《广东植物志》的编写工作,那么他们一年之内必须心无旁骛地编写。假如这本书今年没能出版,那么业绩就是零。编书的经费非常微薄,科学家的业绩几乎是零。此外,当下科研单位的科研考核参数是发表SCI论文,但植物分类学是专著,这样的论文,国内只有一个SCI期刊,只能投给外国刊物发表,相对来说更难出成绩。“将来也许会有资深的人,不可能被科研单位淘汰的科学家来做这件事情。”

“不出版,永远没有人知道这个‘家底’。”吴德邻说,《广东植物志》的应用价值不可估量。比如海关检验,禁止出口国家珍稀濒危植物一定需要了解这个植物的模样。他举例:四川曾进口一种砂仁,英文名字直译是印度砂仁,以为和砂仁一样,可拿回来却根本不能够当砂仁用。因此一定要了解植物的拉丁学名才不会搞错。《广东植物志》对于物种鉴定是很好的科学依据。

陈焕镛等老一代科学家已逝世,吴德邻等一批科学家也已步入耄耋,谁来继承衣钵?吴德邻说,《广东植物志》虽已出版齐全,但体例上还可以调整,“当时谁先写好就先发表,并未按照种属编纂”,现在广东科技出版社想对这部巨著重新编纂,但是没有后继人。

79岁的吴德邻打开自己的电脑界面,给记者看他为新版《广东植物志》标记的修订,红红的字体占了一半内文。“我只能做这么多了,”他说,“编写一本书最快需要一年,十本就是十年,我没有办法坚持到最后了,我只能把需要修订的植物名指出来,让后人去做。”但后继科学家在哪?老科学家们并不知道。“以后就需要各显神通了,主要是经费。”

忆往昔,峥嵘岁月“苦”

“《广东植物志》1至9卷记载广东及海南蕨类和种子植物(包括引种栽培的)共306科、2044属、6937种、43亚种、508变种(其中蕨类植物58科、159属、582种、25变种)、插图2757幅,总字数近700万字。”记者在《广东植物志》第十卷中找到了这段介绍。

这700万字的背后,承载着科学家们常人难以想象的艰辛和困难,甚至付出生命的代价。

有这样一个故事,1936年,由邓世纬带队的科学家赴贵州调查,这个采集队先后有4人因瘴疠病故。但即使有生命危险,还是有新科学家补充进采集队伍。采集植物标本时,要战胜疾病、毒虫、饥饿、寒冷……吴德邻回忆,去海南岛、云南采集标本时,蚂蟥很多,不光水里有,连天上都会掉下来。“蚂蟥吸了血,自己本人根本不知道,等到身后的人看到你的衣服被血浸透了,你才意识到有蚂蟥掉在身上!”趟水过河时,蚂蟥更多,治疗蚂蟥咬伤的最好方法就是把烟丝按在伤口上止血。陈邦余回忆,在海南岛采集标本时,走路走不了50米,蚂蟥就会爬满腿。后来,科学家们发明了一种新方法,用五六层纱布包一个盐包,泡在水里浸湿,看到蚂蟥吸在腿上时,就用盐包砸上去,蚂蟥就会掉下来。

编写植物志,不仅需要了解本省的植物,还需要了解周边省份的植物。

陈邦余回忆,在西双版纳采集标本时,还遇到过国民党残匪。1960年,他参加了西沙群岛的植物调研,当时有越南侦察机在头顶飞,面临“吃子弹”的危险。还有植物学家在深山里采标本,遇到了狗熊,毒蛇、毒虫更是司空见惯。饭食是简单的咸菜、饭团,睡觉则在两个马鞍上支个蚊帐。这样的日子每年有两次,上半年开花的季节和下半年结果实的季节,唯此才能把一个物种完整的成长过程采集下来。

采标本需要翻山越岭,“我去云南采集标本,要去海拔3000米至4000米的高山,一直采到雪线为止。”吴德邻回忆道。科学家们必须自己背用具,早出晚归,回来后还要制作标本。吴德邻说:“每天都是吃了早饭,六七点出去采,中午带一点冷饭团吃一吃。晚上做标本到十一点多,非常辛苦。”一天要采几十号标本,采回来还要精心选择适合做标本的部位,做标本要烘干,还要烧木材、木炭……

研究标本时,要鉴定每一种植物的种属,前提是了解国外相关的研究。“一个分类学家一定要懂拉丁文!别人的书籍看不懂,就无从知道是不是新种。”吴德邻说,以前科研条件差,图书馆藏书少,没有外国18、19世纪的书,于是植物学研究非常困难。“当时我们给外国专家写信,请他们帮忙找资料寄过来。”除了撰写,编辑也是一项艰巨的任务,吴德邻说:“一本书大概80万字,要看三遍。作者送来看一遍,退回去修改再看一遍。”他说,一遍是80万字,4遍就是320万字。编纂者大都是和他年纪相仿的老科学家,眼睛看不太清楚。